L’éclaircissement dentaire sur dents vitales fait l’objet de questions récurrentes quant aux éventuels effets indésirables sur les tissus dentaires et sur la santé en général.

De nos jours, et face à l’engouement de la population, les industriels proposent des dispositifs en vente libre (OTC pour « over the counter » products) comme des bandes éclaircissantes … Face à cette multitude de produits de différentes concentrations et face aux différentes techniques mises à disposition du chirurgien-dentiste, une mise au point est nécessaire pour mieux comprendre les protocoles d’éclaircissement sur dents vitales et pouvoir ainsi mieux les intégrer dans sa pratique quotidienne.

Quelle technique ?

Trois principales catégories peuvent être décrites : l’éclaircissement au fauteuil, l’éclaircissement ambulatoire avec gouttières individuelles, et les OTC (bandes, gels, vernis…).

Malgré un coût plus modeste, les OTC ont une efficacité discutable et leur utilisation est déconseillée sans diagnostic préalable de l’étiologie de la dyschromie. L’éclaircissement au fauteuil permettait au praticien d’utiliser des concentrations d’agents éclaircissants plus élevées (jusqu’à 38 % de peroxyde d’hydrogène). Les résultats de cette technique étant directement liés à la concentration en peroxyde d’hydrogène (H202) et à son temps d’application, il était souvent nécessaire de réaliser deux à trois séances de 40-50 minutes pour obtenir un résultat similaire à un éclaircissement ambulatoire de 2-3 semaines (Perdigao 2016). La réglementation européenne actuellement en vigueur ne permettant plus au chirurgien-dentiste d’utiliser des concentrations de peroxyde d’hydrogène supérieure à 6 %, la technique d’éclaircissement au fauteuil perd de son intérêt. La technique ambulatoire consiste à faire appliquer par le patient des concentrations plus faible de H202 (jusqu’à 16 %) de façon quotidienne pendant une période définie à l’aide de gouttières personnalisées. Cette technique moins onéreuse, plus « douce », et nécessitant un temps de fauteuil moindre, semble plus à même à s’intégrer dans la pratique courante du chirurgien-dentiste.

En termes de longévité, les deux techniques sont satisfaisantes, avec une absence de récidive à 2 ans pour l’éclaircissement ambulatoire (pas de différence entre peroxyde de carbamide 10 ou 16 %) et entre 9 mois et 2 ans pour la technique au fauteuil (Perdigao 2016).

Quels produits ?

Depuis le 31 octobre 2012, la réglementation européenne classe les produits d’éclaircissement dentaire contenant ou libérant du H202 dans la catégorie des produits cosmétiques (au sens de l’article L.5131-1 du code de la santé publique).

Selon cette réglementation, les produits contenant ou libérant moins de 0,1 % de H202 sont disponibles en vente libre. Les produits contenant ou libérant entre 0,1 et 6 % de H202 ne sont utilisables que chez l’adulte sur prescription du chirurgien-dentiste. Par ailleurs les produits contenant ou relargant plus de 6 % de H202 sont retirés du marché (Contre-angle).

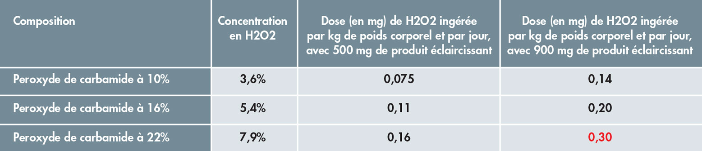

Les produits à base de peroxyde de carbamide possèdent l’avantage d’assurer un relargage progressif de H202 grâce à la dégradation du peroxyde de carbamide en urée et H202 (CO(NH2)2.H2O2 → CO(NH2)2 + H2O2). Le peroxyde de carbamide est donc à privilégier, car il évite les effets indésirables d’un relargage trop massif de H202. Avec le peroxyde de carbamide, le relargage lent et progressif de H202 permet d’appliquer le produit entre 1 à 8h par jour et cela sur une relative longue période de 1 à 4 semaines (Sulieman 2008).

Mode d’action

Trois étapes sont habituellement décrites : la diffusion, l’interaction et la modification de la couleur/surface (Kwon 2015).

La diffusion et la pénétration de l’agent éclaircissant dans les structures dentaires est régi par la seconde loi de diffusion de Fick, et dépend notamment de la concentration en H2O2, de la surface de contact (quantité et qualité), mais également du temps d’application et de la température.

Lors de la phase d’interaction avec les structures dentaires, le H2O2 va se cliver et produire des radicaux libres (ions hydroxyles, radicaux perhydroxyles et anions superoxydes), des molécules d’oxygène et des anions perhydroxyles. La théorie la plus répandue expliquant l’interaction de ces molécules avec les tissus dentaires consiste à dire que ces molécules actives vont venir cliver les doubles liaisons des pigments ou chromophores, contenus dans la portion organique de l’émail et de la dentine et responsables des colorations. Cela va modifier les propriétés d’absorption de la lumière et modifier la perception de la couleur de ces pigments (Minoux et Serfaty 2008)

La dernière phase consiste à mettre en évidence les modifications du substrat dentaire qui conditionne l’effet optique de l’éclaircissement. Si le changement de couleur est principalement influencé par l’effet de H2O2 sur la dentine, l’altération de la micromorphologie de l’émail semble également influencer sur l’éclaircissement avec une déprotéinisation, une déminéralisation et une oxydation de sa couche la plus superficielle (Matériel dentaire).